Tschüss, „Uns Uwe“

Der Letzte seiner Art ist nun von uns gegangen. Uwe Seeler war nicht nur ein begnadeter Torjäger und nimmermüder Kämpfer, sondern auch ein untadeliger Sportsmann. Einen wie ihn wird es nie wieder geben.

Trotz geringer Körpergröße war Uwe Seeler beim

Kopfballspiel ein Riese.

„Er ist ein Idol für Generationen – damals wie heute. ‚Uns Uwe‘ ist in ganz Deutschland unser Uwe geblieben, weil er immer einer von uns war. Warum das so ist? Zu seiner aktiven Zeit hat er auf dem Platz geackert wie alle Fußballfans und alle Deutschen auf der Arbeit. Außerdem hat er sich immer korrekt verhalten – auf und neben dem Platz. Als Fußballer zeichnete ihn aus, dass er nie aufsteckte. Wenn seine Mannschaft zur Halbzeit mit 0:2 zurücklag, sagte er seinen resignierenden Mitspielern: ‚Das drehen wir noch um!‘ Dann hängte er sich so rein, dass er bei der Wende der Führende war. Kurzum, er war ein Vorbild, auch für seine Mannschaftskameraden.“ Diese Sätze diktierte der 2008 verstorbene Sportreporter Rudi Michel dem Autor dieser Zeilen einst anlässlich eines runden Seeler-Geburtstags in die Feder. Weil Michels Worte die Persönlichkeit und Wirkung von Uwe Seeler auf den Punkt bringen und die 50 Jahre (!) nach dem Karriereende andauernde Verehrung erklären, verdienen sie es, noch einmal zitiert zu werden.

Uwe Seeler, der Malocher auf dem grünen Rasen, den seine Freunde liebten und seine Gegner achteten, musste für seinen unermüdlichen Einsatz in gegnerischen Strafräumen einen hohen gesundheitlichen Preis bezahlen. Seine Krankenakte liest sich wie ein Dokument des Grauens: lädierte Knöchel und Kniegelenke, verrenkte Wirbelsäule, Operationsnarben am rechten Fersenbein und an der Achillessehne sowie Brüche der Rippen, des rechten Sprunggelenks und des Nasenbeins. Dazu kamen ungezählte Zerrungen, Prellungen und Verstauchungen. „Dieser Mann ist Vollinvalide!“, urteilte ein Sportmediziner Mitte der 1960er-Jahre, als er die Röntgenbilder des ihm unbekannten Patienten sah, der damals keine 30 war. 65 schwere Verletzungen und acht Operationen standen am Ende von Seelers Karriere zu Buche. Die Blessuren – Arbeitsnachweise aus 72 Länder-, 239 Bundesliga-, 279 Oberliga-, 32 DFB-Pokal-, 29 Europapokal- sowie ungezählten Jugend- und Freundschaftsspielen.

„Er fliegt und fliegt – und denkt nie an die Schmerzen“, waren Artikel über den Fußballer mit der hohen Stirn überschrieben. Für seinen unermüdlichen Einsatz liebten ihn Fans – und sie verehren ihn bis heute. Der „Dicke“ schonte weder Gegner noch sich selbst, blieb dabei aber immer ein fairer Sportsmann. Nur einmal verlor er die Nerven: Am 10. Dezember 1957 flog der Stürmer gegen Bremerhaven 93 wegen Nachtretens vom Platz.

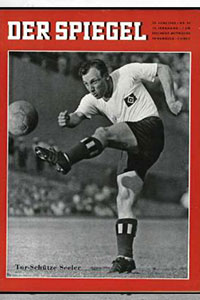

In den folgenden Jahren reifte Seeler vom „Backfischtraum“ („Der Spiegel“, Nr. 44/1954) zu einer Persönlichkeit auf dem Spielfeld. Das Nachrichtenmagazin widmete dem wuchtigen Mittelstürmer sechs Jahre später eine Titelstory – damals recht ungewöhnlich. Überschrift: „Gold im Stiefel“. In dem Jahr schoss er den HSV nicht nur fast im Alleingang zur Deutschen Fußballmeisterschaft, der Porträtierte wurde Wochen später auch zum ersten „Fußballer des Jahres“ gewählt, und das Buch „Uwe Seeler und seine goldenen Tore“ wurde ein Verkaufsschlager – 1960 war Seelers Jahr.

Zu diesem Zeitpunkt war der Sohn eines Hamburger Schauermanns und Ewerführers erst 23 Jahre alt, aber bereits auf bestem Wege, eine Legende zu werden. Von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen wurde die Vorzeige-Rothose in Kinderreimen und Abzählversen auf die Schippe genommen: „Uwe Seeler / Schießt ’n Fehler / Schießt vorbei! / Und du bist frei!“ Ein untrügliches Zeichen größter Popularität.

Mitspieler beim HSV:

Willi Schulz (links)

und Harry Bähre.

„Keiner verkörperte die Wertvorstellungen der 1950er und 1960er reiner als der Hamburger“, schrieb die „Süddeutsche Zeitung“ einmal treffend über Uwe Seeler. Der assistierte in ungezählten Interviews mit Sätzen wie diesem: „Einsatz, Fleiß, Ehrlichkeit und Beständigkeit sind für mich wichtig.“ Eine anderes Blatt bezeichnete ihn als „eine Art Heinz Rühmann auf dem Fußballplatz“. Kein Wunder, dass der Vorname Uwe hierzulande damals in unzählige Taufregister eingetragen wurde.

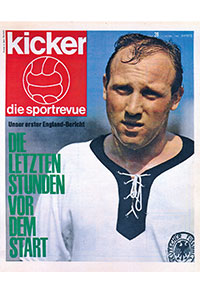

Endgültig in die Herzen der deutschen Fußballfans kickte und köpfte sich Seeler bei der WM 1970, als er als Dauerläufer im Mittelfeld im Viertelfinale sein unvergessenes Hinterkopfballtor gegen England erzielte – ein unmöglicher Treffer, der die Welt staunen und Englands Fans weinen ließ. Die englische Fußballlegende Bobby Charlton saß zu diesem Zeitpunkt schon ausgewechselt auf der Bank und konnte nicht fassen, was er da gerade gesehen hatte.

Eigentlich war Seeler 1968 aus der Nationalelf zurückgetreten. Doch der gewiefte Bundestrainer ließ den Kontakt nicht abreißen. Helmut Schön rief hin und wieder an, erkundigte sich nach seinem Befinden, fragte nach dem Hund, nach Ehefrau Ilka, den Kindern und schließlich: „Uwe, kommst Du mit zur WM?“ Und tatsächlich: Uwe flog mit nach Mexiko, Ilka hinterher. Dort lief der vorbildliche Kapitän in ungewohnter Position noch einmal zu großer Form auf – als Ackergaul im Mittelfeld. Den Mittelstürmer-Posten beanspruchte der Münchener Goalgetter Gerd Müller. Seeler opferte sich in seiner neuen Rolle als hängende Spitze für seine Mannschaft auf, ohne seine Torgefährlichkeit einzubüßen. Seine Aufgaben: laufen, in der Defensive aushelfen, Räume für Müller schaffen und ihn mit Vorlagen versorgen. Müller traf zehnmal, Seeler dreimal – das deutsche Traumduo dieser WM!

„Immer gewinnen wollen und verlieren können – dafür stand Uwe Seeler. Er hat immer gekämpft wie ein Löwe, aber wenn das Spiel abgepfiffen wurde, dann war gut“, sagt HSV-Chronist Broder-Jürgen Trede, der Seeler gut kannte. Diese Einstellung sei das Erbe seines Elternhauses, „wo Gejammer nicht gern gesehen wurde“, so Trede. Als Beispiel für Uwe Seelers tadellosen Sportsgeist nennt der HSV-Radio-Reporter dessen Auftritt nach dem verlorenen WM-Finale 1966 gegen England, als er sich trotz des irregulären „Wembley-Tors“ von seinen Gegenspielern fair mit Handshake verabschiedete: „Das muss man in solch einer Situation erst einmal hinkriegen.“

Auch im Job war Seeler tugendhaft und erfolgreich. „Existenzängste hatte ich keine, weil ich nie meinen Beruf aufgegeben hatte“, erklärte der gelernte Speditionskaufmann. Hätte er 1961 ein millionenschweres Angebot von Inter Mailand angenommen, wäre er mit einer Unterschrift aller finanziellen Sorgen ledig gewesen. Die Konditionen waren für damalige Verhältnisse atemberaubend: 900.000 Mark auf die Hand, dazu Gehalt und Prämien. Der seinerzeit berühmte Michel-Theologe Helmut Thielicke forderte Seeler in einem von Moralinsäure triefenden Brief zum Bleiben auf und fragte, ob er weiter „der Jugend unseres Volkes Leitbild für die Lauterkeit der Gesinnung“ sein wolle. Uwe wollte und legte mit seinem Bekenntnis zur Heimat einen weiteren Grundstein für seinen Ruhm. Seeler musste trotz des ausgeschlagenen Angebots nicht darben. Der damalige Bundestrainer Sepp Herberger vermittelte ihm einen gut dotierten Repräsentanten-Job bei einem Sportartikelhersteller. „Für Uwe gab es immer nur drei Dinge: Familie, HSV und adidas“, brachte Ehefrau Ilka Uwes Universum auf den Punkt. Auch die Verantwortlichen des HSV wussten, wie sie den Torgaranten an sich binden konnten: Sie hatten „Uns Uwe“ bereits lange vor der Anreise der Mailänder Delegation mit dem großen Geldkoffer ein Baugrundstück in Norderstedt zu Sonderkonditionen vermittelt. Trotz aller Sirenenrufe aus Bella Italia: Uwe blieb. „Sie blieben Hanseat, auch als Italien mit viel Geld und vielleicht auch besserem Wetter lockte“, lobte der damalige Bürgermeister und heutige Bundeskanzler Olaf Scholz anlässlich eines Senatsempfangs noch Jahrzehnte später Uwes Heimattreue.

In seiner langen Karriere, erst als Fußballer, später als Idol und Werbeikone, beging der „Dicke“ eigentlich zur zwei Fehler – er spielte den matchentscheidenden Fehlpass im Europacupspiel gegen den FC Barcelona und übernahm das Präsidentenamt beim HSV: Der Ballverlust in der Nachspielzeit im Europapokal der Meister kostete den HSV 1961 die Finalteilnahme, das Ehrenamt gefährdete kurzzeitig Seelers guten Ruf – das Saubermann-Image bekam einige Kratzer. Als Seeler sich im Herbst 1995 überreden ließ, HSV-Präsident zu werden, zeigte sich bald, dass er der Aufgabe nicht gewachsen war. Denn wer mit „Uwe-Seeler-Moden“ gute Geschäfte macht, verfügt nicht automatisch über die Qualitäten, einen Fußball-Konzern zu leiten.

Seeler giftete gegen die vereinsinterne Opposition und stellte sich mit unbedachten Äußerungen („Zur Demokratie gehört auch ein bisschen Diktatur“) ins Abseits. Es folgten dubiose Immobilien-Deals, fragwürdige Geschäfte mit Merchandisingartikeln („Jutebeutel-Affäre“), in die auch Seeler verwickelt war, und schließlich staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Vorstandskollegen. Teile der ihn stützenden Medien fabulierten von „falschen Freunden“, um Seeler aus der Schusslinie zu nehmen. Die Präsidenten-Posse erinnerte zeitweise an ein Stück aus dem Ohnsorg-Theater. Die groteske Aufführung endete im März 1998 mit dem freiwilligen Abgang des Hauptdarstellers. Ehefrau Ilka, die gute Seele in Uwes Leben, hatte ihren Uwe eindringlich vor dem Amt gewarnt. Sein „Ja“ zum HSV kommentierte sie so: „Uwe hat einen schweren Sprachfehler, er kann nicht Nein sagen.“

Trotz dieses dunklen Flecks auf Seelers ansonsten blütenweißer Weste bildet das Hamburger Original zusammen mit Franz Beckenbauer, Fritz Walter und Max Schmeling das Quartett deutscher Sportidole. Als der nimmermüde Kämpfer sich am 1. Mai 1972 nach 916 Ligaspielen und 772 Toren mit einem Spiel gegen eine Weltauswahl unter großem Tamtam vom Fußball verabschiedete, sagte die ganze Nation ergriffen „Tschüss“! Es folgte ein rauschendes Fest im Hotel Atlantic, wo die Köche eigens einen lebensgroßen Uwe aus Eis gemeißelt hatten und Udo Jürgens ergriffen sang: „Vergiss den Uwe nicht“ – in Anlehnung an seinen im selben Jahr veröffentlichten Song „Vergiss die Liebe nicht“. Viele Tränen flossen, während Uwe langsam dahinschmolz. Einen unvergessenen literarischen Gruß schickte sein ehemaliger Mitspieler, der Autor Gerd Krug, hinterher: „Schweiß auf der Stirn, Dreck auf der Hose, Blut am Bein – das ist Uwe Seeler.“ Dieses Zitat wäre es wert, in Uwes Grabstein gemeißelt zu werden.

Reinhold Beckmann (links) und Uwe Seeler 2005 beim „Tag der Legenden“ im Millerntor-Stadion.

In den letzten Jahren machte ihm sein in ungezählten Fußballschlachten geschundener Körper immer mehr zu schaffen – Seeler nahm es hin, ohne zu jammern. Nach einem unverschuldeten Autounfall im Elbtunnel hatte er dauerhaft Schmerzen, mit 83 stürzte er zu Hause schwer, erlitt einen Oberschenkelhalsbruch und bekam ein neues Hüftgelenk eingesetzt. Zuletzt sah man ihn auf Fotos meist mit Krücken laufen oder mit Puschen im heimischen Wohnzimmersessel sitzen.

Nun heißt es endgültig Abschied zu nehmen von Hamburgs bedeutendsten Sportler aller Zeiten. Am 21. Juli 2022 ist Hamburgs Ehrenbürger friedlich eingeschlafen. Der große Kämpfer hat aufgehört zu kämpfen. „Mit Uwe Seeler verliert unsere Stadt ein Stück von sich selbst – bodenständig, ehrlich, hanseatisch“, kondolierte Hamburgs Erster Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher, „er hat sich mit seiner Tatkraft, Fairness und Geradlinigkeit in die Herzen der Menschen gespielt“. Doch nicht nur die Stadt habe etwas Unwiederbringliches verloren, sondern auch der Fußball, resümiert der Reporter und Sporthistoriker Broder-Jürgen Trede: „Mit Uwe Seelers Tod endet eine Ära. Er war der Letzte seiner Art, der für die gute alte Fußballzeit ohne viel Chichi steht.“ Diese Zeit sei nun endgültig Geschichte.

Sportliche Vita

1958: WM-Vierter

1960: Deutscher Meister mit dem HSV, Torschützenkönig (36 Treffer), Fußballer des Jahres

1962: WM-Viertelfinale

1963: DFB-Pokalsieger

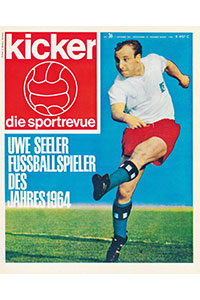

1964: Erster Bundesliga-Torschützenkönig (30 Treffer), Fußballer des Jahres

1966: Vize-Weltmeister

1968: Europapokal-Finalist mit dem HSV

1970: WM-Dritter, Großes Bundesverdienstkreuz, Ernennung zum Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, Fußballer des Jahres

1995: Präsident des HSV (bis 1998)

„Alles schwer erarbeitet“

Harry Bähre, Bundesliga-Spieler mit der Lizenz „001“, fand anlässlich eines runden Geburtstags seines ehemaligen Mitspielers Worte, die über Seelers Tod hinaus gültig sind: „An erster Stelle steht der Mensch Seeler. Er war immer großzügig und vor allem treu – auch seinem HSV. Anfang der 1960er-Jahre hatte er viele gute Angebote, unter anderem das von Inter Mailand. Er hätte mit einem Schlag eine Million Mark verdienen können, aber verzichtete wegen seiner Heimatverbundenheit darauf – auf heutige Maßstäbe umgerechnet, waren das fünf oder sogar zehn Millionen. Stattdessen stieg er als Repräsentant beim Sportartikelhersteller adidas ein.

Aus unserer gemeinsamen Zeit beim HSV sind mir noch seine Wutausbrüche, die er heute bedauert (‚Ich habe damals zu viel mit euch geschimpft‘), gut in Erinnerung. Wenn wir auf der Verliererstraße waren, hat er während des Spiels mit roter Birne lautstark gepöbelt. ‚Ihr Blinden da hinten‘ war noch einer der harmloseren Sprüche. Nach Niederlagen war nur dann Ruhe, wenn er sein Tor gemacht hatte. Uwe hat sich immer alles schwer erarbeitet. Seine Kopfballstärke hat er sich in unzähligen Trainingseinheiten am Pendel erworben, seinen Wohlstand als unermüdlicher Schuhverkäufer, der mit seinem Diesel Abertausende Kilometer abgerissen hat. In heutigen Profizeiten kaum vorstellbar: Auch unterwegs hat er immer noch trainiert.“

„Großer Sportsmann“

Willi Schulz, 66-facher Nationalspieler und Mitspieler beim HSV sowie in der Nationalelf, erinnert an den großen Sportsmann: „Zu Uwe fällt mir der Spruch ‚ein Mann, ein Wort‘ ein. Was er sagte war immer fundiert und entsprach der Wahrheit. Alles ohne Winkelzüge, immer ehrlich und geradeaus. Das ist auch das, was sein Spiel immer ausgezeichnet hat: Wenn er zigmal gefoult wurde, ging Uwe zu seinem Gegenspieler, nahm die Entschuldigung an und fertig – aus. Ein Beispiel unterstreicht seine Haltung: Das Spiel gegen Uruguay bei der WM 1966, als Horacio Troche ihn an der Mittellinie ohrfeigte. Uwe steckte den Klaps einfach weg, guckte nur ungläubig. Während andere Spieler auf Troche losgegangen wären und Rache geschworen hätten, war Uwe Sportsmann durch und durch.“

Soziales Engagement

Uwe Seeler nutzte seine Popularität, um Kranken, Bedürftigen und Auf-die-schiefe-Bahn-Geratenen zu helfen. Er besuchte Gefängnisinsassen im Auftrag der Sepp-Herberger-Stiftung, bat um Spenden für die Deutsche Muskelschwund-Hilfe und gründete 1996 die Uwe Seeler-Stiftung – getreu seinem Lebensmotto: „Wer dem Sport so viel zu verdanken hat und auf der Sonnenseite des Lebens steht, der sollte jenen etwas abgeben, die auf der Schattenseite stehen.“

Text: Volker Stahl © SeMa/Fotos: Actionbilder: Archiv Trede/Kaiser, alle anderen Fotos, Repros und Scans: stahlpress Medienbüro

Jetzt den Artikel auf den sozialen Kanälen teilen: