Schimmelmanns Erbe

Die Kolonialgeschichte ist im Hamburger Stadtbild allgegenwärtig!

Sammelbildalbum „Deutsche Kolonien“, Dresden 1936.

Foto © Cigaretten-Bilderdienst

Deutschlands koloniales Erbe ist nirgendwo so sichtbar wie in Hamburg. Wer genau hinschaut, findet an vielen Orten in Stein gehauene oder in Metall gegossene Spuren: das Hauptgebäude der als „Kolonialinstitut“ gegründeten Universität, den „Tansania-Park“ an der ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne oder das „Afrikahaus“ im Zentrum. Sogar im altehrwürdigen Michel wird man fündig.

Wie schwierig der Umgang mit dem Thema Kolonialismus heute noch ist, zeigt das „Café am Fleet“ in der Deichstraße 45 (Altstadt). Bis vor zwei Jahren prangte „Kolonialwaren“ in goldenen Lettern über dem Schaufenster des Gastronomiebetriebs. „Ich musste die Buchstaben abmontieren, weil ich wegen des Schriftzugs bedroht wurde“, erzählt Inhaber Heino Großhaus und schüttelt den Kopf, „jetzt soll auch noch das Bernhard-Nocht-Institut umbenannt werden, und einige wollen sogar das Bismarck-Denkmal abreißen.“ Das sei doch Zeitgeschichte, die man nicht einfach ausradieren könne, meint der Gastronom in einem kurzen Gespräch zwischen Tür und Angel. Wo er die goldenen Buchstaben eingelagert hat, die einst an der Frontseite des mit alten Fotos, Dosen und Emailleschildern vollgestopften Museumscafés glänzten, will er lieber nicht verraten.

Krieger mit Speer vor dem Afrikahaus in der City.

Foto © stahlpress

Auch wenn in der Deichstraße schon lange keine „Kolonialwaren“ mehr im Angebot sind, es keine „Negerküsse“ mehr zu kaufen gibt und der „Sarotti-Mohr“ seinen Dienst längst quittiert hat, sind die Namen derer, die einst für Deutschlands imperialen Glanz gesorgt haben, mit dem Import exotischer Waren oder gar durch Sklavenhandel reich geworden sind, im Straßenbild allgegenwärtig. Baurs Park, die Wissmannstraße, der Woermannstieg oder die Schimmelmannallee legen von dieser Vergangenheit Zeugnis ab.

Vor einiger Zeit hat die Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung die Biografie von 23 „Kolonialakteuren“, nach denen in der Hansestadt Straßen und Plätze benannt sind, untersuchen lassen. Die Initiative „Freedom Roads“, die sich der „postkolonialen Erinnerungskultur“ widmet, listet auf ihrer Website sogar mehr als 100 Benennungen mit kolonialem Bezug auf. Das „Hamburger Abendblatt“ kritisierte die posthume Würdigung der „Menschenschinder“, auch die Morgenpost schrieb über die „Straßen der Schande“.

„Die Welt der Hamburger Kolonialkaufleute war alles andere als heil. Ihr wirtschaftlicher Erfolg beruhte in vielen Fällen auf der Ausbeutung unzähliger Menschen in Übersee, auf der Aneignung von ganzen Landstrichen und auf Gewalt. Genau wie ihre Standesgenossen in England oder Frankreich machten sie dabei nicht nur Geschäfte“, schreibt die Hamburger Historikerin Frauke Steinhäuser über die Akteure, deren Denkweise von der Überlegenheit der „weißen Rasse“ bestimmt war. Die Bewohner Afrikas galten ihnen als kulturlos, sie hätten „zivilisiert“ werden müssen. Ein Pionier kolonialistischer Bestrebungen war der Kaufmann, Investor, dänische Schatzmeister und Diplomat Heinrich Carl Graf von Schimmelmann (1724–1782). Auch sein Name ist 240 Jahre nach seinem Tod in Hamburgs Stadtbild sehr präsent. An den Gründer einer „Milden Stiftung für Arme“ erinnern nicht nur ein Mausoleum in Wandsbek, sondern auch die Schimmelmannstraße und der Schimmelmannstieg (Jenfeld) sowie die Schimmelmannallee (Marienthal). Ein ehrenwerter adliger Herr, möchte man meinen, dem der heutige Bezirk Wandsbek im zentral gelegenen Puvogel-Garten noch im Jahr 2006 ein Denkmal setzte.

Das 2006 in Wandsbek aufgestellte Schimmelmann-Denkmal wurde zwei Jahre später nach massiven Protesten gegen die Ehrung des Sklavenhalters wieder entfernt. Foto: stahlpress

Doch die Skulptur mit Schimmelmanns Konterfei wurde nach Protesten entfernt, weil der Hintergrund seines Reichtums ein schauriger ist. So hatte der vom dänischen König mit dem weißen Band des Dannebrogordens und dem blauen Band des Elefantenordens hoch dekorierte Lehnsgraf seinen 1000 Sklaven, die für ihn auf seinen Besitzungen arbeiteten, ein Brandmal mit den Initialen „BvS“ auf die Brust brennen lassen. Das Kürzel steht für Baron von Schimmelmann. Dem Historiker Heiko Möhle (1962–2010) gebührt der Verdienst, 1999 in seinem Buch „Branntwein, Bibeln und Bananen“ als Erster die Herkunft des aus dem Zucker-, Rum- und Baumwollhandel stammenden Blutgelds kritisch hinterfragt zu haben.

Die offizielle Hamburger Geschichtsschreibung verklärt das Wirken des geschäftstüchtigen Barons dagegen immer noch. Was nicht zur Glorifizierung taugte, wurde einfach weggelassen. „Während des Siebenjährigen Krieges (1756–63) ließ sich der gewiefte Geschäftsmann, der vor allem durch Getreidehandel und Geldgeschäfte sowie durch den Verkauf von Meißener Porzellan ein Riesenvermögen erworben hatte, in Hamburg nieder“, ist im 1998 erschienenen Hamburg-Lexikon über Schimmelmanns beispiellose Karriere im Norddeutschland des 18. Jahrhunderts nachzulesen. 1762 sei er zum Baron in den Adelsstand erhoben worden, in der Folgezeit habe er als Schatzmeister des Königs von Dänemark die maroden Staatsfinanzen saniert, heißt es dort würdigend. Seine Rolle als Sklavenhändler ist dem Standardwerk kein Wort wert.

Und in der mehrteiligen „Hamburgischen Biografie“, die maßgeblich von Historikern der Universität Hamburg verfasst wurde, findet sich in dem 2003 publizierten Beitrag zu Schimmelmann diesbezüglich nur ein Satz: „Mit rund 1000 Negersklaven war er einer der größten Sklavenhalter seiner Zeit.“ Ansonsten singt der Autor Sebastian Husen, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hauptamtlicher Kulturreferent der Landsmannschaft Ostpreußen, das hohe Lied des erfolgreichen Unternehmers, der nach seiner 1759 erfolgten Übersiedlung aus Mecklenburg nach Hamburg die Güter Ahrensburg und Wandsbek erwarb und sich ebenso emsig wie erfolgreich seinen Geschäften widmete.

Skulpturen am Afrikahaus. Foto © stahlpress

1763 landete Schimmelmann seinen „größten Coup“, als er nicht nur die größte Zuckerfabrik Nordeuropas in Kopenhagen erwarb, sondern auch die königlichen Zuckerplantagen auf den Jungferninseln – „mit sämtlichen Gebäuden und Materialien, ingleichen allen Ihro Königl. Majestät auf gedachten drei Inseln gehörenden Negers männlichen und weiblichen Geschlechts“. Das Zitat von 1880 stammt aus der Feder des Reeders Adolph Woermann (1847–1911).

Einen Steinwurf von der Keimzelle des Hamburger Hafens entfernt befindet sich an der Großen Reichenstraße 27 das Afrikahaus des Reeders Carl Woermann (1813–1880). Das um 1900 erbaute Kontorhaus der 1837 gegründeten Firma wird von einer Plastik symbolisch bewacht. Der dargestellte afrikanische Krieger hat manchmal ein Problem: Ihm wird gelegentlich der von seiner rechten Hand gehaltene Speer geklaut.

Die Woermanns stiegen früh in den Afrikahandel ein und machten mit dem Import von Palmöl, Wildkautschuk und Elfenbein viel Geld. Handelspartner waren kleine Königreiche an Afrikas Westküste. Als Gegenleistung lieferten die Hamburger Kaufleute Schnaps. Mit dem bezahlten die Firmen die Plantagenarbeiter und schufen damit einen sicheren Absatzmarkt für süchtig machendes Hochprozentiges. Gut zwei Drittel aller Hamburger Exporte bestanden aus alkoholischen Getränken. „Es trifft durchaus zu, dass die Woermanns damals der größte deutsche Drogenhändler waren“, erzählen Stadtführer heute gerne. Küstenstriche von 30 Kilometern Länge wechselten bisweilen für einige Fässer Gin den Besitzer – die Kaufleute stießen so mit dem Suchtmittel sozusagen bis ins Landesinnere vor und eigneten sich riesige Gebiete an.

Porträt von Heinrich Carl von Schimmelmann mit dem

Konterfei seiner Frau und seinem afrikanischen „Kammermohren“, um 1773 von dem Maler Lorens Lönberg erstellt.

Repro: Wikipedia

Zur Bismarckzeit gaben vor allem Hamburger und Bremer Überseekaufleute der Kolonialpolitik wegweisende Impulse. 1873 stieg Adolph Woermann, der Filius von Carl, zum Teilhaber des Unternehmens auf und trat im Folgejahr dem Deutschen Kolonialverein bei. Waren die meisten hanseatischen Handelsleute bis weit in die 1880er-Jahre überzeugte Anhänger des Freihandels und zeigten wenig Interesse am Erwerb von Kolonien, so sollte sich das bald ändern. Die uneingeschränkte Betätigung in Übersee stieß aber auf Grenzen, weil Afrika bereits weitgehend unter Frankreich, Belgien und Großbritannien aufgeteilt war. Das ließ hierzulande den Ruf nach einer deutschen Kolonialpolitik immer lauter werden.

Doch die meisten Hamburger Senatsmitglieder waren zunächst noch skeptisch. Und Reichskanzler Bismarck fürchtete in erster Linie die hohen Kosten einer Annexion weit entfernter Gebiete. Erst dank der Initiative Woermanns kam die Wende. Der Sprecher der hanseatischen Handelsfirmen und nationalliberale Reichstagsabgeordnete hatte einen guten Draht zum Reichskanzler. Die deutschen Händler, die als Privatkolonisatoren auch Plantagenbau betrieben, sahen ihre Besitzungen in Afrika und in der Südsee durch Engländer und Franzosen immer stärker bedroht. Sie erbaten deshalb in einem von der Handelskammer unter Woermanns Federführung gefertigten Gutachten Schutz durch das Deutsche Reich – mit Erfolg!

Das Kaiserreich erwarb Kolonien zuerst dort, wo es bereits Handelsniederlassungen gab. „So zogen 1884 deutsche Schutztruppen in Kamerun ein und schossen den deutschen Kaufleuten den Weg frei“, sind die drastischen Folgen dieser Politik für die einheimische Bevölkerung in „Branntwein, Bibeln und Bananen“ nachzulesen. Später schiffte Woermanns Unternehmen mit Millionen-Gewinnen die Truppen ein, die in „Deutsch-Südwestafrika“ aufständische Hereros und Nama in die Wüste trieben. Von 80.000 Betroffenen überlebten nur rund 13.000. Der „Überseekaufmann“ war laut Wikipedia „maßgeblich“ am Genozid an den Herero in Afrika beteiligt.

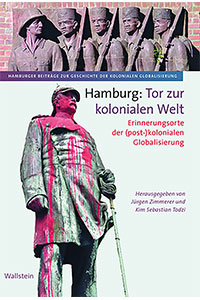

Jürgen Zimmerer, Kim Sebastian Todzi (Hg.): Hamburg: Tor zur kolonialen Welt, Wallstein Verlag, Göttingen 2021,

591 Seiten, 28 Euro

Auch hinter der mit einem Pudel-Motiv verzierten Fassade des Kontorhauses der Firma Laeisz an der Trostbrücke 1 ist ein düsteres Kapitel Kolonialgeschichte verborgen. Das Unternehmen betrieb Bananenplantagen in Kamerun. Wenn in den dicht besiedelten Monokulturregionen für den Anbau der Frucht Dörfer im Weg waren und die Bewohner nicht freiwillig weichen wollten, wurden schon mal deutsche „Schutztruppen“ eingesetzt, die verbrannte Erde hinterließen. Es kam auch vor, dass Dörfer überfallen wurden, um Arbeitskräfte zu rekrutieren. Oft mussten Frauen und Kinder dann als Zwangsarbeiter Bananen pflücken. Auf vergilbten Schwarz-Weiß-Fotos ist zu sehen, wie Aufseher die Arbeitssklaven mit einer Peitsche in Schach halten. Auf anderen Bildern sind mit schweren Lasten beladene Kinder zu erkennen. Ein Drittel der wie Leibeigene gehaltenen Eingeborenen starb an den harten Arbeitsbedingungen. Überliefert sind auch Beschwerden von Plantagenbesitzern über vor Ort tätige Missionare, die Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren in die Schule lockten und so – zum Leidwesen der Firmenchefs – von der Arbeit abhielten.

Dass Kakao, Tee und Kaffee hierzulande Ende des 19. Jahrhunderts zu Massenkonsumgütern wurden, ist auch der an der Trostbrücke beheimateten Commerzbank zu verdanken, die eigens zur Finanzierung von Kolonialgeschäften gegründet worden war. Und das heute unter Denkmalschutz stehende Speicherstadt-Ensemble diente als größtes Lager für die Kolonialwaren aus aller Welt. Was kaum jemand weiß: Sogar an der Hauptkirche St. Michaelis ist die Kolonialzeit allgegenwärtig. Dort huldigt eine Tafel den Hamburger Soldaten, die für „Kaiser und Reich“ in dieser unrühmlichen Epoche der deutschen Geschichte in Übersee ihr Leben ließen. Die afrikanischen Opfer bleiben in der Kirche hingegen unerwähnt.

Fotos: stahlpress Medienbüro, Schimmelmann-Bild: Wikipedia, Text: Volker Stahl © SeMa

Jetzt den Artikel auf den sozialen Kanälen teilen: