Dithmarschen – Kohl, Kultur und Bauernstolz

Dass es in Dithmarschen weder Burgen noch Schlösser gibt, liegt nicht am Fehlen von Hügeln im fruchtbaren Marschland. Es war über Jahrhunderte Bauernstolz, der solche Zeichen adeliger Herrschaft nicht zuließ. Zwar mangelte es seitens des Adels nicht an Versuchen, die selbstbewussten Bauern zu unterwerfen – doch die beugten sich lieber dem Erzbischof von Bremen. Der war weit weg und sein Einfluss gering. Aus den regionalen Ting-Strukturen entwickelte sich eine Föderation eigenständiger Kirchspiele. Die großbäuerliche Oberschicht stellte 48 auf Lebenszeit eingesetzte Richter, unter deren Regentschaft sich die Region zur Bauernrepublik Dithmarschen entwickelte. Könige und Fürsten, die das ändern wollten, holten sich blutige Nasen.

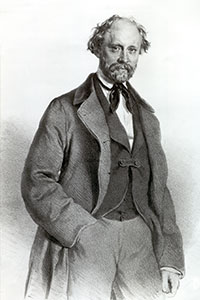

Friedrich Hebbel im Jahr1858, Lithografie von Josef Kriehuber. Größter Tragödiendichter seiner Zeit, dessen Leben in Teilen selbst einer Tragödie glich. Foto: Hebbel-Museum

Montag, 17. Februar 1500

Auch für den dänischen König Johann I., in Personalunion Regent von Schweden und Norwegen, war die Selbstständigkeit der Bauern ein Ärgernis, das es zu ändern galt. Gemeinsam mit seinem Bruder Friedrich, der Schleswig-Holsteinischen Ritter-schaft und den Grafen Adolf und Otto von Oldenburg, beides Johanns Vettern, zog er gegen die widerspenstigen Dithmarscher ins Feld. Was bei Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine lange Zeit die Söldnertruppe „Wagner“ war, das war im Heer Johanns die „Schwarze Garde“, eine gefürchtete Söldnertruppe unter dem Kommando ihres Obersten, Thomas Slentz. Rund 4.000 Mann dieser für ihre Brutalität bekannten Söldner sollten den Bauern zeigen, wer Herr im Lande war. Der bei Plünderung in Aussicht stehende Reichtum Dithmarschens war eine starke Motivation, unter dem Dannebrog fast gefahrlos mit einer übermächtigen Heeresmacht das kleine Häuflein Bauern zu überfallen. So standen am Tag der Schlacht 6.000 Dithmarscher insgesamt doppelt so vielen Feinden gegenüber, denn die Verbündeten Dithmarschens, die Hansestädte sowie der formelle Landesherr, der Erzbischof von Bremen, schickten keine Hilfe. Eine unschätzbare Hilfe hingegen war die Ortskenntnis der Dithmarscher und ihr unbändiger Wille zur Freiheit. Wie durch ein Wunder obsiegten die Bauern. Die gefürchtete Garde wurde zerrieben, alle Adelsfamilien Schleswig-Holsteins hatten Opfer zu beklagen. Fast 60 weitere Jahre in Freiheit waren von den Dithmarschern erkämpft worden.

Lieber Steuerfreiheit

Gut 300 Jahre nach der Schlacht, am 18. März 1813, wurde in Wesselburen, im damals vom dänischen König in seiner Eigenschaft als Herzog von Holstein regierten Dithmarschen Christian Friedrich Hebbel geboren, der vom Freiheitswillen der Deutschen nicht so recht überzeugt war. „Selbst im Fall einer Revolution würden die Deutschen sich nur Steuerfreiheit, nie Gedankenfreiheit zu erkämpfen suchen“, notierte er 1836 in seinem Tagebuch. Seine skeptische Haltung gegen die bestehende Ordnung und Obrigkeit hinderte ihn allerdings nicht daran, vom dänischen König Christian VIII. ein zweijähriges Reisestipendium anzunehmen, das ihn unter anderem nach Frankreich, Italien und Wien führte. So zwiespältig wie er selbst waren auch häufig die Akteure seine Tragödien, die ihn zum größten Tragödiendichter seiner Zeit machten.

Von der Zuckerfabrik zum Kohlosseum – die Dithmarscher lieben nicht nur ihre Freiheit, sondern erfinden sich im Bedarfsfall einfach neu. Foto: Krause

Schwerer Start

Hebbels Start ins Leben war kein leichter. Nachdem sein Vater aufgrund einer Bürgschaft das eigene Haus verkaufen musste, geriet die Familie in Armut. Finanzielle Sorgen waren Hebbels ständige Begleiter. Über seine Schulzeit berichtet Hebbel: „In meinem vierten Jahre wurde ich in eine Klippschule gebracht. Eine alte Jungfer, Susanna mit Namen, hoch und männerhaft von Wuchs, stand ihr vor. Wir Kinder wurden in dem geräumigen Saal, der zur Schulstube diente und ziemlich finster war, an den Wänden herumgepflanzt, die Knaben auf der einen Seite, die Mädchen auf der anderen; Susannas Tisch, mit Schulbüchern beladen, stand in der Mitte, und sie selbst saß, ihre weiße tönerne Pfeife im Munde und eine Tasse Tee vor sich, in einem Respekt einflößenden, urväterlichen Lehnstuhl dahinter.“ Im Jahr 1819 erhielt Wesselburen eine Elementarschule. Deren einzigem Lehrer Franz Christian Dethlefsen verdankt Hebbel viel: „Niemand als der alte Dethlefsen hat mir die grammatikalische Gewissenhaftigkeit eingepflanzt, die Sorgfalt im Gebrauche des Worts als unzerstörbares Fundament in mir gelegt!“

Doppelbett unter der Treppe

Als der Vater starb, wurde es für Hebbel noch schwieriger. Sein Glück war, dass ihn sein Lehrer beim Kirchspielvogt des Ortes als Laufburschen unterbrachte. Hier avancierte er zum Schreiber, hatte Zeit und Gelegenheit, sich mit alter und zeitgenössischer Literatur vertraut zu machen. Aber die Armut blieb; viele Jahre musste er sich mit dem Kutscher des Vogts das Bett unter der Treppe teilen. Hebbel empfand das als Diskriminierung: „So habe ich, dem Kirchspielvogt Mohr gegenüber, Ursache, nicht zum Hass, aber zur bitteren Geringschätzung. Woher kommt mein schüchternes, verlegenes Wesen, als daher, dass dieser Mensch mir in der Lebensperiode, wo man sich geselliges Benehmen erwerben muss, jede Gelegenheit dazu nicht allein abschnitt, sondern mich dadurch, dass er mich mit Kutscher und Stallmagd an ein und denselben Tisch zwang, aufs Tiefste demütigte.“

Unterwegs mit Hebbel. Die HÖRBAR-Stationen wurden am 15.11.2022 eingeweiht. Sie laden ein, mit Hebbel die Landschaft um Wesselburen zu erkunden. Foto: Krause

Liebe in Hamburg – Ehe in Wien

Der Enge Wesselburens sucht Hebbel in Hamburg zu entkommen. Möglicherweise wegen seines „schüchternen, verlegenen Wesens“ ist es die Näherin Elise Lensing, die sich in der Hansestadt im Mai 1835 seiner annimmt: „Am gestrigen Tage habe ich Elisens Haus wieder verlassen. Ich habe wohl Ursache, den sechs Wochen, die ich bei ihr verlebt habe, ein kleines Denkmal zu setzen, denn so wie mir die Güte gleich beim Eintritt entgegenkam, habe ich die Liebe mit fortgenommen. Das Mädchen hängt unendlich an mir; wenn meine künftige Frau die Hälfte für mich empfindet, so bin ich zufrieden.“ Elise kommt für Hebbel als Ehefrau zwar nicht in Betracht – bekommt aber zwei Kinder von ihm, die früh versterben. Sie bleibt ein Ruhehafen für den Dichter, der beginnt, Anerkennung zu finden. In Wien, dem Endpunkt seiner vom König finanzierten Reisen, findet Hebbel nicht nur den erhofften Zugang zur „höheren Gesellschaft“, sondern auch eine Frau, die es sich leisten kann, den nach wie vor weitgehend mittellosen Dichter zu heiraten. Es war die berühmte Burgschauspielerin Christine Enghaus, die Hebbel Jahre zuvor auf der Bühne des Hamburger Stadttheaters erlebt hatte. In sein Tagebuch schrieb er: „Ich verlobte mich mit Fräulein Enghaus; ich tat es sicher aus Liebe, aber ich hätte dieser Liebe Herr zu werden gesucht und meine Reise fortgesetzt, wenn nicht der Druck des Lebens so schwer über mir geworden wäre, dass ich in der Neigung, die dies edle Mädchen mir zuwendete, meine einzige Rettung sehen musste.“ Am 26. Mai 1846 heiratete das Paar in Wien – für Elise Lensing in Hamburg brach eine Welt zusammen.

Frauenfreundschaft

Hebbels Ehefrau war es nicht gleichgültig, was die Heirat bei der Geliebten in Hamburg angerichtet hatte. Sie lud Elise Lensing nach Wien ein; rund ein Jahr war Elise Gast des Ehepaares. Beide Frauen wurden Freundinnen. Die Freundschaft ging so weit, dass Christine Hebbel ihren unehelichen Sohn Carl Elise zur Erziehung mit nach Hamburg gab. Elise Lensing starb nach einem qualvollen Lungenleiden. Sie erhielt ein Armengrab auf dem Friedhof in St. Georg. Als der Friedhof eingeebnet wurde, kaufte ihr Christine Hebbel eine Grabstätte auf dem Friedhof Ohlsdorf. Friedrich Hebbel, der zuvor eine gewisse Distanz gehalten hatte, war vom Tod seiner früheren Geliebten tief betroffen und begann bis zu seinem eigenen Tod am 13. Dezember 1863 ihr nie verschickte Briefe zu schreiben.

Vor dem Kohlosseum in Wesselburen erinnert ein Denkmal – ursprünglich

sein Grabstein – an den Gärtner Eduard Lass, der den Kohl nach Dithmarschen gebracht hat. Foto: Krau

Hebbel laufend nahekommen

Wesselburen hat Hebbel nicht wieder betreten – die Stadt aber fing um 1880 an, sich mit dem inzwischen berühmten Sohn zu beschäftigen. Heute findet sich im ehemaligen Haus des Kirch-spielvogts ein sehr interessantes Museum. Dessen Leiter Rüdiger Möller ist besonders stolz darauf, dass es sogar einen Hebbel-Rundwanderweg gibt. In seinem Gedicht „Bubensonntag“ erwähnt Friedrich Hebbel einen Rundweg, den er als Kind häufig ging, um Abstand von seiner „kleinen Welt“ zu bekommen. Im Blick dabei immer die Kirche mit ihrem für den Norden untypischen Zwiebelturm. Der heutige Dichterpfad verbindet Wesselburen mit Norddeich und Süderdeich und teilt sich in drei Längenabschnitte von acht bis zwölf Kilometern. Er ist von verschiedenen Punkten aus zu begehen oder kann abgekürzt werden. An einzelnen HÖRBAR-Stationen im Ort ist Hebbel hörbar. Der Schauspieler Lutz Herkenrath liest ausgewählte Texte des Dichters.

Von der Rübe zum Kohl

„Ick hev dör den Kohl mi und de ganzen Buern in den Masch riek makt.“ So sagte von sich der in Heide geboren Gärtner Eduard Lass (1859–1924). Denn nachdem der Zuckerrübenanbau und die Verarbeitung in der Zuckerfabrik in Wesselburen über etliche Jahrzehnte für Wohlstand in Dithmarschen gesorgt hatten, machte ein Preisverfall den Rübenanbau zunehmend unrentabel. Lass setzte auf Kohl und besorgte nicht nur das Startkapital, sondern auch ein Experimentierfeld für den ersten großflächigen Kohlanbau im Jahr 1889. Mit durchschlagendem Erfolg. Die Zuckerfabrik schloss 1908 – in die Räume zog eine Sauerkonservenfabrik. Der Kohl hatte die Rübe in weiten Bereichen verdrängt. Heute ist Dithmarschen mit rund 3.000 Hektar das größte geschlossene Kohlanbaugebiet Europas. Hier wachsen jährlich 90 Millionen Kohlköpfe. Als in Wesselburen die Produktion von Sauerkraut und anderen Gemüsekonserven eingestellt wurde, war es wieder ein findiger Kopf, der neues Leben in die alten Mauern brachte.

1738 wurde die dem Heilige Bartholomäus geweihte Kirche in der Ortsmitte geweiht. Ihr Baumeister war Johann Georg Schott aus Heide, aufgewachsen in Vaihingen an der Enz. Von weit her sieht man den für den Norden untypischen Turm. „Wenn ich die Zwiebel sehe, weiß ich, jetzt bin ich daheim!“ heißt es in Wesselburen Foto: Krause

Sauerkraut wie selbst gemacht

In vielen Kellern, die damals wegen ihrer niedrigen Temperaturen den Namen noch verdienten, reifte früher ab Oktober / November das vitaminspendende, durch Milchsäuregärung (Fermentation) vergorene Sauerkraut. Gehobelter Weißkohl mit wenig Salz wurde in Steinguttöpfen in der Küche so lange gestampft, bis aus-reichend Krautsaft über dem Kohl stand. Ein Teller, beschwert mit einem Stein, sorgte dafür, dass die Flüssigkeit den Kohl von der Luft trennte. „Wilde“ Milchsäurebakterien machten aus Kraut köstliches Sauerkraut mit vielen gesundheitlichen Vorzügen, die leider weitgehend verloren gehen, wenn das Kraut pasteurisiert wird. Nach unzähligen Versuchen entwickelte der Lebensmitteltechniker Hubert Nickels (1941–2019) ein spezielles Gärverfahren im Glas – praktisch eine Mini-Sauer-krautfabrik zum Mitnehmen.

Das Kohlosseum lädt ein

Dank Nickels Hartnäckigkeit kann Wesselburen heute mit einem Sauerkraut punkten, das die gesundheitlichen Vorzüge des Sauerkrauts aus eigener Herstellung mit einer praktischen Handhabung im modernen Haushalt verbindet. Wie das genau funktioniert, können Besucher in der Ditmarscher Krautwerkstatt im Kohlosseum in Wesselburen bei einer Führung erfahren. Denn nach Zuckerrüben und Sauerkonserven hat mit dem Kohlosseum eine Einrichtung in den Räumen Einzug gehalten, die sich ganz dem Kohl widmet. Hier ist nicht nur alles über den Kohlanbau in Dithmarschen, sondern auch über die Herstellung von „lebendem“ Sauerkraut sowie seiner Logistik zu erfahren. In einem „Bauernmarkt“ können nicht nur Sauerkraut, sondern weitere Produkte aus regionaler Produktion erworben werden. Sogar Kimchi aus Weißkohl findet sich im Kühlregal. In fast keinem koreanischen Haushalt fehlt ein besonderer Kühlschrank für Kimchi – dem asiatischen, oft scharf gewürzten Pendant zum Sauerkraut aus Chinakohl. Gesundes, ungekochtes Kimchi gehört dort zu fast jedem Essen. Auch hier findet es zunehmend gesundheitsbewusste Freunde. Und dass alle Kohlprodukte aus biologischem Anbau stammen, ist ein weiterer Pluspunkt, den Kohlfreunde zu schätzen wissen.

F. J. Krause © SeMa

Hebbel-Museum, Österstraße 6 25764 Wesselburen, Tel.: 0 48 33/41 90

KOHLOSSEUM Dithmarscher Krautwerkstatt, Bahnhofstraße 20, 25764 Wesselburen, Tel. 0 48 33/45 89 0, ONLINE

Jetzt den Artikel auf den sozialen Kanälen teilen: